Elaine Peng

(2020 年6月30日)

近日,台湾地区领导人蔡英文提名的”监察院”院长和监察委员名单公布。前高雄市市长、前“总统府”秘书长、民进党大佬陈菊被提名为“监察院”院长。根据国民党的描述,蔡英文提名的27人中,与民进党关系密切或原来具有民进党党籍者达24人。这引起了台湾目前最大的在野党国民党和其支持者的强烈不满。于是,国民党党主席江启臣等20余位国民党立委在6月29日占领台湾“立法院”,要求撤回陈菊等人的提名。

国民党批评目前民进党在行政权与“立法权”已独大,对于自己口口声声要废掉的“监察院”,也想一手掌控。对比,马英九任内两次提名的“监察院”长人选王建煊与张博雅,皆非国民党籍,“监委”也多为无政党色彩人士。

之所以蔡英文提名的 “监察院”院长和监委会引发在野党的强烈反对,直接导火索是国民党反对本该超越党派的“监察院”被民进党掌控,使得台湾行政、立法、司法、监察和考试院五院都被民进党掌控。这背后更引人深思的议题是当前台湾“监察院”的尴尬地位,“监察院”与行政权和立法权之关系,以及摆脱权力结构不均衡的办法。国民党批评说民进党在行政权与立法权已经独大,还想一手掌控“监察院”,这个批评从法学和政治学角度来看,并不是无稽之谈。国民党和其他在野党如果真想追求宪政民主,为了台湾政治运作长远考虑,更应该宪政、法学、政治学这些角度去思考不同意蔡英文“监察院”人事提名的理由。国民党不应当把焦点只放在撤回监察委员的提名,尤其对陈菊的提名这一事情上,重点应该阐述“监察院”的职权和修改其职权可能引发的“修宪”问题。

本文要分析的议题是“修宪”之前台湾“监察院”的职能和“修宪”后“监察院”地位变化引发的问题。针对这些问题,我也将提出我的个人建议。当我们了解了“监察院”的“修宪”历史和问题,那么台湾“修宪”后的恶性党争,包括近日国民党反对蔡英文监察委员的提名,占领“立法院”,就不难理解了。这些争议和抗议是李登辉上任后修改”监察院”的职权,必然导致的问题。这个问题不解决,台湾的宪政民主和恶性党争将走不出这个困境。台湾目前的“宪法”是经历了7次修改的“宪法”。从1991年到现在为止,台湾修改“宪法”共7次。最近一次发生在2005年陈水扁执政时期,其余6次深深影响了台湾现在的政体结构和“监察院”职权的“修宪”都发生在李登辉时期。“修宪”之前的“宪法”是1946年由张君劢起草的“中华民国宪法”。国民党修改了部分条款,通过。国民党退守台湾后,并没有立即实施这一部“宪法”。从1946年到1991年李登辉第一次“修宪”,这中间长达45年时间里,台湾都没有实施张君劢起草的“宪法”。李登辉虽然是国民党,但对于从大陆过来的国民党和国民党的一党专政有不满。在1947年,李登辉还加入过共产党。李登辉在台湾本土长大,对“中华民国宪法”的起源和第三势力民主人士张君劢先生的宪政思想,并没有很深的情感,虽然李登辉呼吁民主宪政。由于国民党背负一党专政的原罪和外来政权的绰号,李登辉认为国民党政府通过的“宪法”不大适合台湾,而是认为台湾应该有台湾本土的“宪法”,“中华民国宪法”所以要修改,变成台湾“宪法”。这与李登辉和台湾本土民主人士,包括民主化过程中产生的一些政党对自己和台湾身份的特殊情感有关。

台湾对“监察院”的重大修改,发生在李登辉执政时期 (1988-2000)。李登辉时期的“修宪”大大缩减了“监察院”的权力,导致立法,行政,司法,监察,和考试五权之间的关系失去了平衡。失衡主要表现在“宪法”增修条文扩张了行政权和立法权,尤其隶属于行政权的“总统”权力得到了扩张。原本应该与立法权和行政权处于同等地位的监察权失去了其独立性和权威性。

“修宪”之前,“监察院”独立于行政院,是一个监督和制衡行政权的机构。监察委员,包括院长副院长,由地方议会和海外侨胞代表选举。“监察院”( “中华民国宪法”第90条)能够行使同意,弹劾,纠举,和审计权。同意权是指对 “总统”提名的司法院院长副院长,考试院院长副院长,需经过“监察院”同意才能任用。弹劾指的是对中央和地方公职人员的弹劾案,包括对“总统”和副“总统”的弹劾(“中华民国宪法”第90条)。“修宪”之前的“宪法”中,五院之间的权力关系趋于相对均衡。

根据“中华民国民国宪法”起草者张君劢先生的解释,“监察院”行使的一些功能和职权与西方民主国家的国会或议会的部分权力类似,即弹劾、质询 (问责)、人事同意和审计权。如果将“监察院”和”“立法院”分开,则中华民国的国会为一院制;如果将“监察院”和“立法院”二者合并,则国会为两院制。监察制度和监察院的构思来自孙中山先生的政治遗产。孙中山认为传统的中国监察制度是民主制度,中国应当保留。1940年代,国民党,共产党和民盟在协商,起草“中华民国宪法”时,国民党坚持要求继承孙中山五权宪法。因此,为了促使国民党尽早实行宪政民主,张君劢考虑各方想法和要求,调和了孙中山政治思想和西方民主宪政,调和了中国的监察制度和西方的立法机构。传统的中国监察制度拥有的谏言,调查,纠举等监督中央与地方官员的权力与现代西方民主国家的ombudsman system 有一些似功能和职权。在西方民主国家,ombudsman 与行政权分离,通常由立法机构任命,不由“总统”或总理个人干涉和决定。

“修宪”后,五权之间相对均衡的关系被打破。具体而言,1992年第二次“修宪”,1997年第四次“修宪”,和2000年第六次“修宪”使得“监察院”失去了人事同意权和弹劾“总统”副“总统”的权力,并且使得“监察院”自身的独立性失去,从而受制于“总统”和“立法院”。根据修改的现行“宪法”,“监察院”院长副院长,委员均由”总统”提名,“立法院”同意。监察委员不再由选举产生,而且需要得到”总统”和”立法院”双重同意才能被任命。这就是为什么蔡英文能够利用“总统”提名权和“立法院”同意权,在遭到反对党强烈不满的情况下,也非常有可能继续通过“监察院”人事的任命。按照“宪法”,只要“立法院”多数同意,就可以通过。事实上,“立法院”立委有113席,目前多数席位被民进党占有,民进党拥有61席,所以蔡提名的多数委员不出意外,应该能上任。

简言之,“修宪”之前的“宪法”五院之间的权力关系趋于相对均衡与平衡,“监察院”独立于行政权和立法权,是一个民选的代议制机关,并且能够监督,制衡行政权,尤其“总统”。

不大容易造成在野党和执政党因为人事任命问题产生冲突。李登辉时期的6次修正改变了这种均衡结构,导致“总统”权力和立法权力扩张,“监察院”权力大大缩减,受制于“总统”和“立法院”。自李登辉“修宪”后,台湾两大政党,国民党和民进党(执政或在野)每次政党轮替执政后,都会因为“监察院”人事任命产生分歧和冲突。陈水扁执政时期,马英九执政时期,现今蔡英文政府下,都因为“监察院”人事案产生冲突。另外,一旦“总统”所属政党与占有“立法院”多数席位的政党同属于一个执政党,若“监察院”也由执政党掌控,那么毫无疑问,执政党的权力将失去限制和平衡。结果,在野党必然不满。这解释了为什么国民党近日会强烈批评蔡英文和民进党,采取占领“立法院”的措施。

针对当前台湾政党竞争和目前“监察院”的尴尬地位,我个人认为可以从以下三方面思考解决办法。

第一,回归起草“中华民国宪法”的精神,尤其回到权力均衡这个根本原则。1946年起草的五权“宪法”,不是当前台湾宪政民主困境的根源。根源在于“修宪”后五院之间的失衡,尤其“监察院”职权被“立法院”和“总统”挟持,绑架,不能保持其独立性和权威性。即使是三权三院,如果做不到权力均衡与制衡,台湾民主和党争会继续存在。在没有独立的“监察院”的情况下,一党独大的现象和政党恶斗会很频繁出现,特别是当立法权和行政权都被一党所掌控时。李登辉和当前台湾呼吁三院三权的政客应该找准批评对象。最初的“中华民国宪法”,五权“宪法”,并没有被国民党和任何其他台湾政府实施过。到目前为止台湾被实行的恰是在李登辉和陈水扁时期被大大修改了的五权“宪法”。张君劢1946年起草的“宪法”和国民党通过的那一部“宪法”不应该背黑锅。蒋介石时期的一个致命错误在于没有在退守台湾时,立刻施行那部46年起草的“宪法”,实行宪政。这导致李登辉等台湾本土政治力量错把张君劢起草的“宪法”当靶子,要求“修宪”。“修宪”需要谨慎,需要考虑人民的长远利益。从目前台湾民主化的实践来看,修改之后的“宪法”,对台湾民主和政党政治造成了一些问题,体现为一党独大趋势和在野党与执政党经常为“监察院”人事任命而争执不休。

第二,如果执政党无法摈弃党争,那么民众和在野党必须发挥监督和制约功能,为台湾长远利益思考,慎重思考“监察院”职权和“修宪”议题。不管是民进党执政,还是国民党执政,在某一个党派掌控了立法权和行政权的情况下,“监察院”如果不废除,那么台湾应当考虑恢复“修宪”前“监察院”的独立地位和功能,使其地位与立法权和行政权的地位相当,以抗衡一党独大趋势。

具体而言,首先应当恢复“修宪”前“监察院”的人事同意权和弹劾“总统”, “副总统”之权力。

为了保持“监察院”的独立地位,监察委员不应该被“总统”提名,受“立法院”同意权之限制。“监察院”院长和委员的产生和选举,可以再次参考张君劢起草的“宪法”,由地方议会选举产生。“监察院”院长和副院长,由监察委员互选之。“监察院”院长,副院长和委员应当没有参与任何政党活动的历史和记录,过去和现在都不隶属于任何政党。在委员中,应该规定一定数额的委员为专门的法学学者和律师。

鉴于目前台湾党争情况,一个独立于行政权和“立法院”的“监察院”的存在很重要。当民选“总统”与“立法院”多数党不属于同一政党时,行政权和立法权产生冲突和不同意见时,“监察院”可以发挥其中立和调解作用。当民选“总统”与“立法院”多数党属于同一政党时,“监察院”则可发挥限制,监督行政权的作用,以阻止执政党朝着一党独大方向发展。

第三,台湾立法程序需要更严谨,法律需要有稳定性,持续性,权威性和公正性。建议台湾参照西方国家,如新西兰、英国等国家,结合台湾的条件进行修改。相对西方政府,台湾执政党比较容易修改、制定法律。一些重大修改,导致当前执政党在野党争执不休,频繁修改某些法律的现象产生。例如,蔡英文政府2016年上台6个月后修改了台湾 《公职人员选举罢免法》,将罢免门槛大大降低。修改之前,罢免案的投票人数必须达到原选举区选举人总数的二分之一才能罢免成功。修改之后,罢免门槛降为四分之一,并且同意罢免人数大于不同意罢免人数,就可成功。如果按照蔡英文政府之前的法律,罢免韩国瑜的投票人数并没有达到高雄选举人总数的一半,所以罢免不会通过。按照修改之后的法律,则罢免案可以顺利通过。另外,2020年1月8日民进党政府再次修改《监察院组织法》,同日制定《监察院国家人权委员会组织法》。这些法律的制定和修改为民进党间接修改“监察院”职权,提名民进党人员进入“监察院”都起了铺垫作用。

按照现行“宪法”,“修宪”程序比较繁琐,“修宪”门槛比较高,所以蔡英文政府不可能在短时期内修改“中华民国宪法”,达到改变“监察院”职权和结构的目的。然而,蔡英文政府已经成功绕过”修宪”程序,通过修改和建立新的法律,即《监察院组织法》和《监察院国家人权委员会组织法》来达到一些目的。此前,台湾“监察院”没有一个专门的人权委员会,但这并不代表”监察院”没有纠察和调查违反人权案的作用和职权。实际上,“宪法”规定的”监察院”的弹劾、纠举、和调查权就包含了调查政府机构和官员违反人民基本权利的案件。“监察院”是监督政府和官员渎职的重要机构,改变其职权和结构涉及“宪法”,属于“修宪”的议程。

为什么蔡英文政府改变以前废除“监察院”的承诺和政策,现在一定要在“监察院”下设立一个国家人权委员会?那么现行“宪法”中“监察院”的地位应该是怎样的?人权委员会的职权与“监察院”的纠举,调查,和弹劾权,这二者之间的权力划分应该如何界定?如果是国家人权委员会,人权委员会不应该是某一党的人权委员会,而应该是独立于党派的机构。蔡英文政府制定新的“监察院”的法律不仅仅是一个法律问题与政治问题,而是关乎台湾“宪法”与宪政的问题。新西兰也有人权委员会,然而它是根据新西兰人权法案成立的。蔡政府如果有志于保护人权,完全可以制订或修改一个专门的人权法案,在这个法案下设立国家人权委员会,不用“总统”提名方式任命国家人权委员会官员。

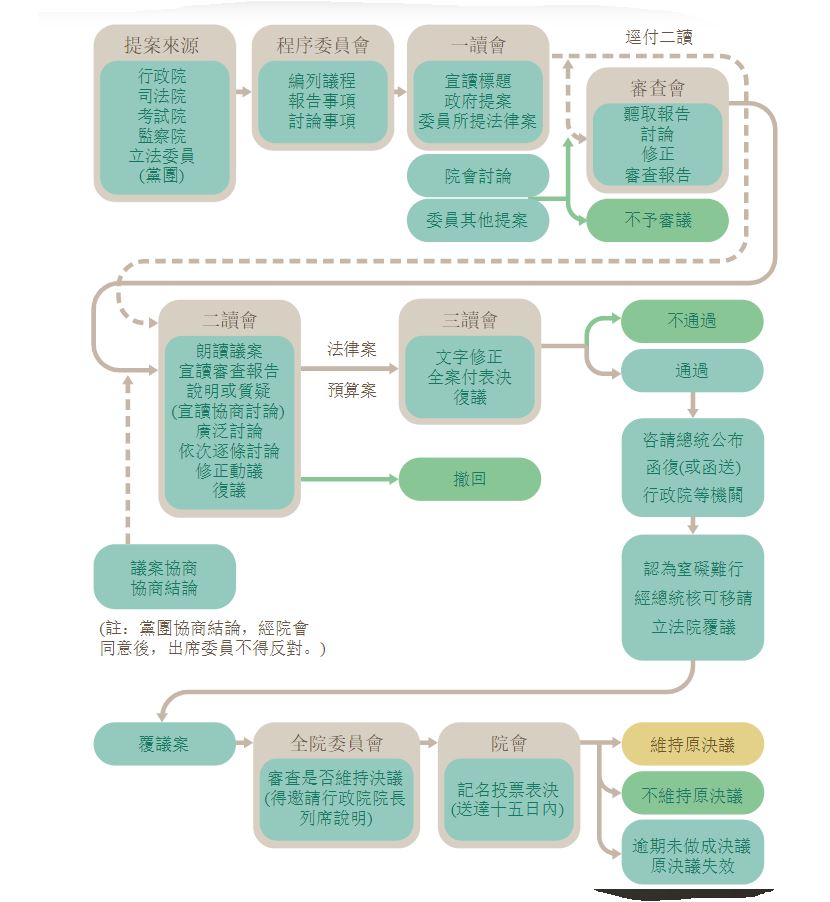

读者或许会问为什么在台湾当上执政党,与西方国家相比,会比较容易制定或修改法律?这与当前台湾立法程序的漏洞有关。台湾目前的立法程序不大严谨,只要“立法院”为执政党多数所掌控,那么制定和修改的法律比较容易在”立法院”通过。对照英国和新西兰的立法程序,可能有助于更好地理解这一点。

英国和新西兰的立法程序有三个阶段:一读,二读,三读阶段。台湾只有预算案和法律案有三读阶段,其他议案只有二读阶段。新西兰三个过程都需要议会多数投票决定。在一读与二读之间有一个select committee 专家委员会仔细研读法案,通常需要花至少六个月时间搜集公众意见,写成报告,对法案 bill 做出修正,最后再将报告和修正法案提交议会,进行二读。二读中,议会将对专家委员会的报告进行辩论与投票。如果没有通过,法案不会进入三读。若通过,议员再次对法案细节进行辩论,提出修改建议。专家委员会再次对议会做出报告。法案最终进入三读,议会再次投票,多数通过,再由总督签署就成为法律。

英国对法案的仔细讨论和修改发生在二读阶段,二读需要经过上议院或下议院一半以上MP同意才能进入三读。三读上下两院再次投票,多数通过,英国女王签署即可成为法律。至于花多长时间搜集公众意见,英国并没有明确规定。新西兰的法律制定过程与英国相比,更加严谨,至少需要6个月的时间搜集民众意见,并且三个过程都需要投票。这样可能一项法律没那么快制定,但是却是经过认真考虑和斟酌的结果,也花了一定的时间考虑民众或专家的意见(非紧急状态下的立法程序)。

新西兰立法程序

台湾对法案的第一次审查和讨论发生在一读和二读之间,由一个审查会研读,讨论,修正,并完成审查报告。至于花多长时间搜集民众意见,并没有强制和明确规定。政府文件原文为:委员会审查议案时,可以邀请政府人员及社会有关系人员列席就所询事项说明事实或发表意见,供委员参考。在二读时完成对议案的仔细讨论,修正,或质疑。如果二读表决通过,进入三读。除预算案和法律案,其他议案只进行二读。三读除非议案内容与“宪法”或其他法律相抵触,或议案本身内容有相互抵触,只能对议案进行文字之修正,不具体讨论和辩论条款。修正后,再在“立法院”表决。简言之,新西兰立法有三个阶段,每一个阶段都需要投票。英国立法也有三读,二读和三读阶段需要投票。我想新西兰是一院制,所以有三次投票,有他们的考虑和合理的理由。英国是两院制,所以不必有三次投票也是有其道理的。

台湾立法程序

台湾“立法院”是一院制,二读阶段是最为关键的阶段,也没规定花多长时间考虑民众或专家意见,这就使得占有“立法院”多数席位的执政党如果想要主动修改和制订某一法律,就能比较快立法。譬如,民进党修改《公职人员选举罢免法》《农田水利法》,制订《监察院国家人权委员会组织法》很快就能通过。这使得执政党可以利用立法程序的疏漏不考虑民众和在野党的意见便能达到一定的政治目的。

台湾政党政治还没那么成熟,没有形成一个十分良好的竞争态势,一旦陷入恶性党争,那么民主规则,法治和公平原则就会被大打折扣。因此,台湾制订和修改法律应该更加慎重严谨,以确保制订的法律对任何政党和公民都是公平公正的。鉴于目前台湾政党政治的现状,我认为台湾应该借鉴和学习新西兰经验,反思台湾的立法程序。台湾各界和人民应该需要被政府告知制订和修改某些法律的动机、目的和实施后可能的产生的后果与问题。立法必须谨慎,不能沦为任何执政党的政治工具。

(新西兰研究中心感谢Elaine Peng博士的稿件。此文仅代表作者个人观点,新西兰研究中心刊发此文,并不代表中心支持或反对文中的言论等)